-遺産相続手続きの流れ-

遺言書の有無の確認

相続手続きで先ずやらなくてはならないことは遺言書の有無の確認です。

遺言書の種類により探し方が異なります。

〇公正証書遺言の場合

遺言書を探す場合、まずは近くの公証役場に問い合わせをします。

公正証書遺言を作成しているのであれば検索システムで全国の公証役場の記録を確認できます。

遺言書の有無について問い合わせができるのは相続人・受遺者・またはその代理人のみとなります。

そして内容を確認するために、遺言書が保管されている公証役場で謄本を請求します。

〇法務局保管遺言の場合

法務局で遺言書を保管しているかは、遺言書保管事実証明書を交付請求することで判明します。

存在した場合には、遺言書情報証明書を交付請求をし遺言の内容を確認します。

遺言書情報証明書には、遺言書の画像情報、遺言者の氏名、生年月日、住所、本籍、受遺者、遺言執行者等の情報が記載されています。

保管された自筆証書遺言は相続人でも返還を受けることはできません。

(一度保管がされた自筆証書遺言は遺言者本人が撤回の手続きをしない限りは返還されることはありません。)

〇秘密証書遺言の場合

秘密証書遺言は遺言書が存在することを公証役場で証明してもらう方式ですので、公正証書遺言の場合と同様で公証役場に問い合わせをすると記録を確認できます。

ただし、、原本の保管はされていないため、亡くなられた方が遺言書を作成していたという事のみが判明します。

遺言書自体がどこかに存在することがはっきりしましたので、次に説明します自筆証書遺言と同様に自分たちで心当たりを探すことになります。

〇自筆証書遺言の場合

公証役場や法務局に問い合わせをしても作成の記録がなかった場合は、自筆証書遺言を作成しどこかに保管している可能性があります。

自宅では亡くなられた方が使用していた机、本棚、金庫、仏壇などを探します。

自宅以外では、事業を営まれていた方であれば会社のオフィスや銀行の貸金庫など、他所に預けていると思われる場所を探します。

また、知人など相談していたと思われる方への確認も必要です。

遺言書が見つからない場合は遺言書を作成していない前提で「遺産分割協議」を実施します。

ただし、後々遺言書が見つかった場合は遺言書が優先しますのでトラブルになる可能性があります。

簡単にあきらめずに慎重に遺言書を探すことが大事です。

〇書遺言が見つかった場合

書遺言が見つかった場合には「公正証書遺言」、「法務局保管遺言」以外は家庭裁判所による検認手続きが必要となります。

検認とは家庭裁判所で相続人の立会いのもとで遺言書を開封し遺言書の内容を確認する手続きのことで、遺言書の偽造・変造を防止することを目的としています。

注意点としては、検認はあくまで遺言の存在を確認し、保全するための手続きに過ぎないため遺言書が法的に有効であることを保証されるものではありません。

検認が必要な遺言書に対し検認を行なわないと、5万円以下の過料(民法第1005条)が科せられる可能性があるとともに、後々の手続きなどにも支障が発生します。

検認の申立てが遅れた場合、相続人のリスクとしては限定承認や相続放棄の期限(相続の開始があったことを知った時から3か月)が過ぎてしまう可能性が出てきます。

書遺言が見つかったら決して勝手に開封することなく、まずは家庭裁判所に遺言書の検認の申立てをしましょう。開封してしまうと罰金が課せられる可能性もあります。

相続人の調査確認

被相続人の死亡から出生までの全ての戸籍謄本を集め、被相続人の子、両親、兄弟姉妹という順位で相続人の候補となる者を調査していきます。

そして相続人となるべき者の戸籍も取得します。その時その人物が既に亡くなっていた場合にはその者の相続人を更に調査することで相続人の範囲を確定していきます。

遺産分割を相続人で協議する場合には全員が揃って行わなければいけません。

遺産分割が決まった後に新たに相続人が判明した場合にはその協議は無効となりますので、相続人調査はとても大事であり慎重にしなければいけません。

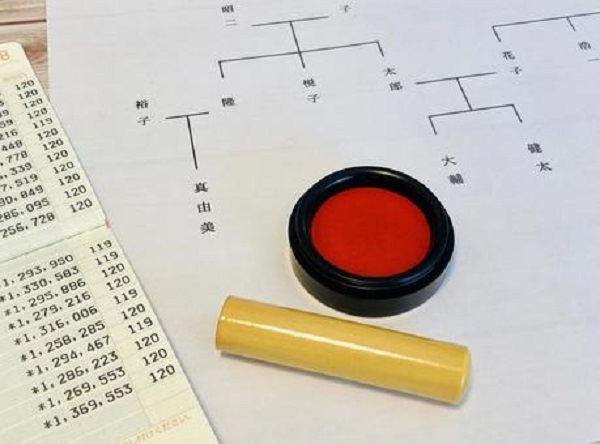

相続財産の調査

相続財産には預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。

相続財産の調査は、亡くなった方の銀行等の預貯金、不動産、生命保険、自動車や賃貸借金など全ての財産を調べる必要があります。

調査の結果、マイナスの財産がプラスの財産よりも上回ることが明らかになった場合は、「相続放棄」の手続きをとることができます。

ただし、相続放棄を選んでしまうと本来プラスの財産として相続することができるもの、例えば手放したくない住居が含まれているときまで放棄してしまうことになります。

そこで、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」の手続きをすることでプラスの財産以上にあるマイナスの財産は切り捨てられます。

相続財産が借金などマイナスの財産が超過の状況にあるかどうか不明な場合や相続財産の中でどうしても必要なものがある場合など

このようなとき、プラスの財産の範囲内でのみ借金などを引き受ければいい「限定承認」を選んでおけば借金を引き継ぐことはありません。

遺産分割協議

法定相続人と相続財産が確定したら、

遺言書が存在しない場合や遺言書おいて分割方法が決まらない相続財産がある場合には、分割の方法を相続人全員で協議して決める必要があります。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で話し合いがまとまれば、相続人全員で話し合った内容を「遺産分割協議書」として作成します。

遺産分割協議書は相続人の人数分の原本を作成し、1人が1通ずつ所持します。

遺産分割協議書は不動産の名義変更・預貯金の解約・自動車の名義変更・相続税の申告等で使用します。

(尚、遺言書通りに相続される場合や条件により不要な場合もあります。)

まとめ

〇遺言書の検認(法務局に保管されていない自筆証書遺言、または秘密証書遺言の場合)

期限

具体的な期限はありませんが相続放棄の申述期限は相続の開始があったことを知った時から3か月ですのでできるだけすみやかにすることをお勧めします。

手続きにかかる期間

申し立てから数週間から1か月程度

必要な書類

・遺言書

・家庭裁判申立書

・遺言者の戸籍謄本・除籍謄本(遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本)

・相続人全員の戸籍謄本(相続の権利はあったが、すでに死亡している方がいる場合は合わせて必要)

・郵便切手(家庭裁判所からの返送用)

〇相続人の調査で揃える書類

・被相続人の出生時から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

・相続人全員の現在戸籍謄本

・被相続人に子がいた場合は故人より先に死亡した子についての出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・被相続人に子がいない場合は故人の父母または祖父母の誰かが存命中の場合と全員先に亡くなっている場合で異なります。

被相続人の父母または祖父母の誰かが存命中の場合は既に死亡した父母または祖父母の死亡記載の戸籍謄本

全員先に亡くなっている場合は被相続人の父母双方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、被相続人より先に死亡した兄弟姉妹についての出生から死亡までの連続した戸籍謄本

〇遺産分割協議

必要な書類

・被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・現戸籍)

・被相続人の住民票の除票と戸籍の附票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、 戸籍の附票も必要)

・相続人全員分の戸籍謄本

・相続人全員分の印鑑証明書と実印

・残高証明書や分割すべき財産一覧

〇銀行口座凍結解除手続き(銀行によって期間および必要書類等は異なる場合があります)

手続きにかかる期間

必要書類を銀行へ提出してから10営業日程度

必要な書類

・通帳

.相続の内容を証明できるもの(遺言書や遺産分割協議書)

.被相続人の除籍謄本

.被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書

.相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

.相続人全員の印鑑証明書

・遺言書の検認を受けた場合は検認調書または検認済証明書

・遺言書も遺産分割協議書もない場合は相続手続依頼書(銀行独自の様式で各銀行により名称が異なります)

ご相談をご希望のお客様はあらかじめこちらのお問い合わせフォームよりご予約ください。

お問い合わせ